Aujourd’hui, la voiture électrique jouit d’une image très positive en matière d’écologie. Elle ne rejette aucune émission directe et consomme moins d’énergie lors de son usage. Pourtant, cette image masque souvent une autre réalité. La production, notamment celle des batteries, génère une quantité importante de CO2 et de pollutions souvent ignorées.

Cet article propose d’en faire la lumière et d’adopter une vision globale avant d’encenser une solution souvent présentée comme « écologique ».

1. Les avantages indéniables à l’usage

L’un des principaux atouts de la voiture électrique réside dans son fonctionnement sans émissions directes de gaz à effet de serre lors de la conduite. Contrairement aux véhicules thermiques, elle ne rejette ni CO2, ni particules fines, ni oxydes d’azote, contribuant ainsi à améliorer la qualité de l’air urbain, un enjeu sanitaire majeur dans les villes. Cette absence d’émissions locales participe à la réduction des pics de pollution et à la lutte contre les maladies respiratoires.

En outre, les véhicules électriques sont globalement plus efficaces sur le plan énergétique. Leur motorisation électrique convertit environ 80 à 90% de l’énergie stockée en mouvement, contre environ 25 à 30% pour un moteur thermique. Cette meilleure efficacité réduit les besoins en énergie primaire pour un même trajet.

Le bilan carbone lié à l’usage dépend toutefois largement du mix énergétique.

Si l’électricité provient majoritairement de sources renouvelables (éolien, solaire, hydraulique), l’empreinte carbone liée à la recharge diminue fortement. Dans les pays engagés dans la transition énergétique, la part des renouvelables progresse régulièrement, rendant l’usage des véhicules électriques de plus en plus vertueux.

Cependant, l’empreinte environnementale doit être considérée au-delà de l’usage seul.

2. La face cachée : un lourd impact à la production

La production des véhicules électriques, particulièrement celle des batteries lithium-ion, est énergivore et polluante. La fabrication d’une batterie mobilise des matériaux rares, dont le lithium, le cobalt, le nickel et le manganèse, dont l’extraction pose plusieurs difficultés environnementales et sociales.

L’extraction de ces ressources nécessite souvent d’importants volumes d’eau, source de tensions dans les régions arides où se trouvent des gisements (ex : lithium en Amérique du Sud). Elle cause aussi des perturbations écologiques, des pollutions locales et parfois des conditions de travail très controversées, notamment dans les mines de cobalt en République démocratique du Congo. Ces aspects sont de plus en plus étudiés dans les cycles de vie des véhicules.

Sur le plan climatique, la production d’une batterie génère en moyenne 150 à 200 kg de CO2 par kWh de capacité. Pour un véhicule moyen équipé d’une batterie de 50 kWh, on estime une émission initiale de 7 à 10 tonnes de CO2, soit près de la moitié des émissions totales sur son cycle de vie complet. Les modèles avec batteries plus grosses, nécessaires pour des autonomies élevées, voient cette proportion encore augmenter.

Cet impact important relativise les bénéfices à court terme, surtout si l’électricité utilisée à la recharge est fortement carbonée. C’est la raison pour laquelle il est primordial d’optimiser la durée de vie des batteries, réduire leur poids, améliorer leur recyclabilité et développer des filières d’approvisionnement responsables.

3. L’illusion du greenwashing

3.1. Stratégies marketing et omissions des constructeurs

De nombreux constructeurs automobiles utilisent le greenwashing pour positionner leurs véhicules électriques comme la solution idéale. Publicités axées sur la nature, labels auto-proclamés (« Eco 2 », « Bluemotion »), et communication exagérée sur les “véhicules propres” masquent souvent la réalité. Par exemple, Renault et Peugeot mettent en avant le caractère “éco-responsable” de leurs gammes, tout en commercialisant des modèles sportifs très polluants. Certaines campagnes vantent la faible pollution à l’usage, sans mentionner l’impact de la fabrication ou du recyclage des batteries.

Le scandale du Diesel Gate (Volkswagen) illustre aussi comment l’industrie trompe sur les vrais chiffres d’émissions, en fraudent les tests d’homologation pour afficher des valeurs largement sous-estimées. Cette pratique, dénoncée par diverses associations écologistes, révèle que le greenwashing ne se limite pas à la voiture électrique, mais touche également les hybrides et thermiques améliorés.

3.2. Opaques bilans environnementaux

Une des principales critiques du greenwashing dans l’automobile vient de l’absence de communication sur le cycle de vie complet du véhicule électrique. La production, souvent énergivore et génératrice de CO2, n’est pas abordée dans les campagnes marketing : on se concentre uniquement sur l’usage. Par exemple, une voiture électrique peut afficher zéro émission locale, mais la fabrication de sa batterie peut coûter jusqu’à 10 tonnes de CO2.

Autre omission fréquente : le mix énergétique. Rouler “propre” dépend du type d’électricité : une recharge à partir d’énergie fossile annule les gains, un point souvent passé sous silence. Enfin, le recyclage des batteries, bien que techniquement possible à 70-90 %, reste complexe et imparfait, avec une logistique, un coût et une consommation d’énergie très importants, peu valorisés par les constructeurs.

4. Vers une efficacité énergétique globale et durable

4.1. Solutions technologiques et progrès sur les batteries

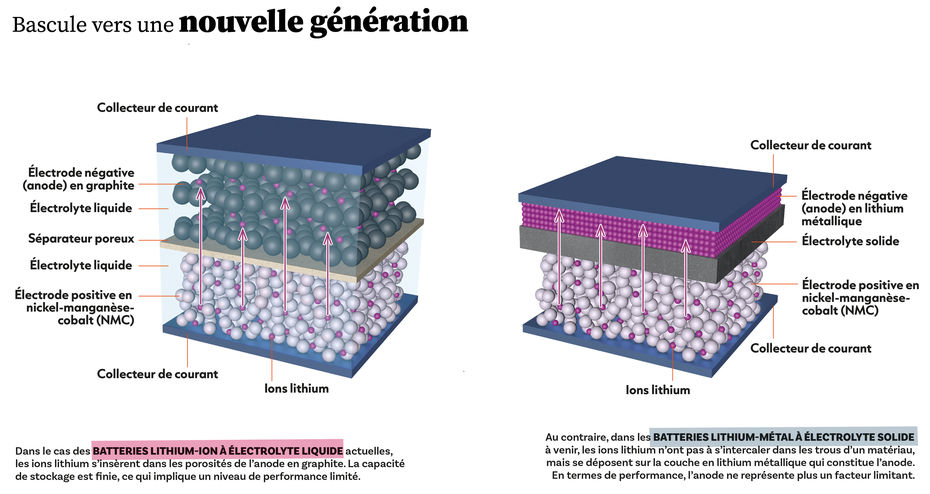

Face à ces limitations, la recherche se concentre sur l’amélioration des batteries. Les batteries “solid-state” ou à électrolyte solide promettent une durabilité accrue, moins de dépendance aux métaux rares, et une recyclabilité facilitée. Par ailleurs, l’Union européenne fixe des objectifs ambitieux : dès 2031, 95 % du cobalt et 80 % du lithium présents dans les batteries devront être recyclés efficacement et réutilisés. De nouveaux procédés de fabrication visent aussi à réduire la consommation d’eau et l’impact des mines, notamment dans les pays producteurs de lithium et de cobalt.

Mais la mutation passe aussi par une meilleure traçabilité et un approvisionnement responsable, avec des audits environnementaux et sociaux sur toute la chaîne de production. Ces mesures, combinées aux progrès sur la densité énergétique, devraient permettre de limiter les émissions de CO2 à la fabrication et d’allonger la durée de vie utile des batteries.

4.2. Stratégie systémique : cycle de vie, mobilité et sobriété

L’approche globale de l’efficacité énergétique en mobilité va bien au-delà du simple choix du moteur. Il s’agit d’intégrer l’ensemble des modes de déplacement et de privilégier la sobriété : usage partagé des véhicules, covoiturage, transport en commun pour limiter le nombre de voitures en circulation. La France et l’Europe encouragent ces pratiques, via fiscalité et subventions ciblées.

Les Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) peuvent financer certains travaux ou équipements destinés à améliorer l’efficacité énergétique des infrastructures associées aux véhicules électriques, notamment :

- L’installation de bornes de recharge performantes, favorisant une recharge optimisée, moins consommatrice d’énergie et intégrée au réseau électrique intelligent.

- La rénovation et l’isolation des parkings ou bâtiments dédiés, pour réduire les besoins énergétiques annexes liés à l’électromobilité (éclairage, ventilation, gestion thermique).

- Le déploiement de solutions de gestion énergétique pour optimiser la consommation globale liée à la mobilité électrique.

Ainsi, en reliant l’usage des voitures électriques à des opérations éligibles aux CEE, les entreprises et collectivités peuvent bénéficier de financements pour leurs projets énergétiques liés à ce secteur. Cela permet de conjuguer transition vers la mobilité durable et maîtrise des coûts, tout en garantissant une cohérence dans la démarche globale d’efficacité énergétique.

Enfin, l’analyse du cycle de vie (ACV) devient la norme pour évaluer l’impact réel d’un véhicule. Elle inclut l’extraction des ressources, la transformation, le transport, l’usage et la fin de vie, pour donner un score environnemental précis. Cette approche systémique, couplée à l’essor des énergies renouvelables pour la recharge, assure que la transition vers la voiture électrique ne soit pas un simple transfert de pollution, mais une vraie opportunité pour réduire l’empreinte carbone globale.

Conclusion

La voiture électrique représente indéniablement une avancée pour la qualité de l’air et la transition énergétique. Toutefois, pour évaluer son bilan écologique, il reste essentiel d’analyser tout le cycle de vie : production, usage, recyclage et sources d’énergie. Ce regard global évite de succomber au greenwashing et guide vers des choix technologiques réellement responsables.

Vous avez trouvé cet article utile ? Partagez-le autour de vous ou prenez rendez-vous pour discuter concrètement de votre projet de mobilité durable !